| von Dietrich Tissen |

|

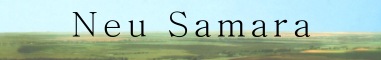

Abb. Grundriss des Wohnhauses und der Sommerküche der Familie Abraham Funk in Bogomasow ca. aus dem Jahr 1905, entnommen aus dem Buch "Neu Samara am Tock" Im Unterschied zur unteren Beschreibung sind Hinter- und Vorstube nicht in einer Reihe angeordnet, was wohl sonst üblich war. Man sieht auch, dass die Sommerstube und Vorstube nicht beheizt wurden, somit konnten sie nur im Sommer bewohnt werden.  Abb. Der Laden von J.Dyck in Dolinsk (Anfang des 20. Jahrhunderts) nach dem letzten Eigentümer auch Riesenshaus genannt, der während der Kollektivierung enteignet worden war. Später wurde das Gebäude als Klubhaus und seit 1972 bis heute als Schule verwendet. |

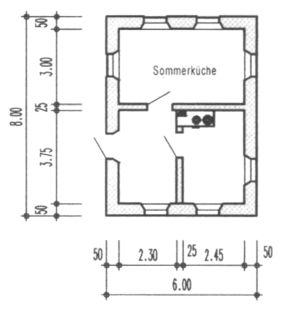

Abb. Plan eines mennonitischen Hauses in Manitoba, den ich aus einem Buch über die Geschichte der Mennoniten in Kanada entnommen habe. Bemerkenswert ist wie ähnlich sich die beiden Hauspläne sind und wie gut der untere Plan der Beschreibung entspricht: die Vordertür und die Hintertür in einer Reihe, die Namen und die Anordnung der Räume, sogar die Stellen wo die Wanduhr hängt und das Gästebett steht. |

"Wenn die Mittel es erlaubten, baute man sich ein stabiles Haus auf einem Fundament von gebrannten Ziegeln. Die Dächer wurden mit Stroh, Brettern, Schindeln oder auch mit Blech gedeckt. Die gewöhnliche Breite der Häuser 9,40 bis 10 m. Das Wohnhaus war 13 bis 15 m lang und bestand aus acht Stuben und einem Gang. Die Vordertür, die Tür zwischen Vorder- und Hinterstube und die Hintertür waren in einer Linie gegenüber angebracht, so dass, wenn alle diese drei Türen offen standen, man durch das ganze Haus sehen konnte.

An der Hofseite des Hauses befand sich die Gast- oder Großstube. Sie wurde von der Familie selten benutzt und diente zur Aufnahme von Gästen. An der Innenwand derselben stand ein fein lackiertes Doppelbett aus Holz, das am Tage durch Einschieben des Vorderteiles zu einem Einzelbett gemacht wurde und auf dem nun alle Federbetten und Kissen aufgestapelt wurden. Oft hatte die Mutter Mühe, dieses hohe Bert mit einer mit Stickerei versehenen Bettdecke zu behängen. Obenauf legte man noch zur Zierde zwei spezielle Auflegkissen. Am oberen Ende der Stube stand früher die Kiste mit blankem Messingbeschlag, jetzt aber gewöhnlich die Kommode. In der Ecke zum Hof hing ein Eckschrank, in dem Bibel, Gesangbuch und andere Bücher aufbewahrt wurden. Oben über diesem Schrank hing an einer Wand das Bild des Kaisers und an der anderen, das der Kaiserin. Am unteren Ende dieser Stube stand in der Ecke zum Hof ein massiver polierter Kleiderschrank und in der anderen Ecke beim Ofen der Glas- oder Mauerschrank, in dem das Porzellangeschirr zur Schau gestellt wurde. Der große, aus gebrannten Ziegeln gebaute und weiß angestrichene Ofen stand so, dass er von der Küche aus geheizt wurde und so die Groß-, Eck- und Kleinstube wärmte. Der Ofen hatte in der Kleinstube eine Öffnung, etwa drei Fuß von Boden, Röhre genannt. Der Boden dieser Röhre bildete eine dicke Eisenplatte, die über dem Feuerraum des Ofens lag und vom Feuer rot wurde. Hier konnte man im Winter alles kochen und braten. An der Hofseite der großen Stube stand ein Bett aus Eichenholz, in der Mitte ein Tisch mit Plüschdecke, umgeben von sechs Rohrstühlen und an der Hinterwand hing die Krögeruhr.

Das Vorhaus an der Hofseite war nur klein und diente hauptsächlich zum Ablegen der Überkleider. Oben in der Decke dieser Stube befand sich ein rundes Loch mit einem langen Beutel aus Leinwand, durch welches man den Weizen vom Boden, wo dieser aufgespeichert wurde, in Säcke laufen ließ. Im Sommer wurde dieses Vorhaus oft als Speisezimmer benutzt. Aus dem Vorhaus gelangte man an der selben Hofseite in die Sommerstube. Diese diente entweder als Werkstube, wo dann die Hobelbank stand oder als Wohnstube für erwachsene Söhne oder verheiratete Kinder. Hier stand gewöhnlich eine Schlafbank, die am Tage zum sitzen gebraucht wurde und zur Nacht der Deckel geöffnet und der vordere Teil, auf zwei Füßen ruhend, ausgezogen werden konnte und ein Doppelbett darstellte. An der Hinterseite des Hauses befand sich der Straße zu, die Eckstube, wo ein Doppelbett für die Eltern stand. Hier war eine Schlafbank, wo Väterchen seinen Mittagsschlaf hielt, eine Kommode, Tische und Stühle. Angrenzend war die Kleine Stube, die im Winter als Speisezimmer diente. Hier standen auch eine Schlafbank für die Kinder, ein Tisch mit Bank oder Stühlen und am Öfen die beliebte Ofenbank, wo man, wenn man von draußen aus der grimmigen Kälte kam, sich den Rücken durchwärmen ließ. Hier saß die Mutter oft in der Dämmerstunde und erzählte den Kindern Geschichten. Weiter dem Stall zu betrat man das Hinterhaus. Von hier führte eine Tür nach außen, eine in die Speisekammer und eine in den Stall. Hier befand sich eine Schüsselbank, Wasserbehälter, verschiedene Hausgeräte, ein Tisch und Bänke. Hier wurde auch die Wäsche gewaschen. In der Küche stand ein gemauerter Kochherd mit einer Doppelplatte zum Kochen und ein großer Mauerkessel, um genügend heißes Wasser zum Waschen oder Schweineschlachten oder für Kaffee auf großen Festen zu haben. Von hier aus wurde auch der große Ofen in den Zimmern geheizt. Über der Küche war der große Schornstein, wo die Schinken und Würste geräuchert wurden. Die Speisekammer war nur klein mit einer Schüsselbank an der Wand zur Aufbewahrung von Milch und Speisen. Eine Luke im Fußboden führte in den Keller, wo Kartoffeln, Rüben, Fässer mit eingemachten Arbusen (ein vom russischen geborgtes Wort), Kohl und Gurken gelagert wurden.

Vom Hinterhaus betrat man durch einen Gang den Stall. In diesem Gang führte eine Treppe auf den Boden, wo der goldene Weizen lagerte. Gelangte man in den Stall, so fand man einen Brunnen, von einem hohen hölzernen Gestell umgeben, und nebenan den großen hölzernen Wasserkübel. Zu seiner Linken sah man nun eine Reihe Kühe mit ihren Köpfen der Mitte des Stalles zugekehrt. Die Krippe war vorne ziemlich hoch, damit das Heu nicht über sie geworfen werden konnte. Auf der gegenüberliegenden Seite standen an einer Doppelkrippe acht Pferde, je vier an jeder Seite.

Etwas weiter gab es noch eine Krippe für zwei Fahrpferde und daran einen Raum für Fohlen und Jährlinge. Über den Krippen waren Raufen angebracht für Langfutter wie Heu und Stroh. In dem Gang vom Hinterhaus in den Stall war oft eine Stube für den Knecht eingerichtet oder es stand hier die große, hölzerne Mangel. An der Hinterseite des Stalles war noch eine Ofenseite angebaut, die den Brennmist für den Winter barg. Anschließend an den Stall war die Scheune mit der großen Doppeltür an der Hofseite. Hier wurde das Futter für den Winter, wie Spreu, Stroh und Heu aufgestapelt und auch das Ackergerät und Maschinen untergebracht. Manche Scheunen standen auch im rechten Winkel zum Stall und hießen dann Querscheunen. Solch eine Vollwirtschaft, in Ordnung gehalten, zeugte von Wohlstand und war ein Stolz des Bauern." Erde

liegen

blieben. Man ließ dann die Ziegel an der Sohne trocknen,

wenn sie

einigermaßen fest waren wendete man sie, damit auch die untere

Seite

trocknen konnte. Nach genügender Trocknungszeit, in der Regel etwa

ein

Monat, verwendete man sie dann zum

Bau. Die Ziegel hatten eine Grösse von etwa 40 cm * 60 cm * 15 cm.

Es

gab

noch halbe Ziegel mit halber Breite. Nun baute man aus den fertigen

Ziegel Wände, als Mörtel wurde Lehm verwendet. Die

Außenwand hatte eine Stärke von etwa 60 cm. Die fertigen

Wände wurden

mit Lehm bestrichen, wobei im Innern des Hauses dem Lehm feiner Sand

und außen Strohschnipsel beigemischt wurden. Diese Lehmschicht

wurde bei Beschädigungen erneuert, sonst wäre der ganze Lehm

irgenwann

ganz vom Regenwasser ausgewaschen und die Wände würden

auseinander

fallen. Außerdem wurden die Wände jeden Frühjahr mit

Kreide oder Kalk

zu Dekorationzwecken geweißt. Die in der oberen Beschreibung

erwähnte

Bedeckung der Dächer bezieht sich auf die Zeit vor der

Übersiedlung

nach Kanada in 20-er Jahren. Kurz nach dem 2. Weltkrieg verwendete man

Stroh und Schilf vom Tock. Dann wurden die Dächer mit Dachpappe

(Pappe

getränkt mit Teer

oder Bitumen, rein oder mit Sand impregniert, auf Russisch Tol bzw.

Ruberoi genannt) gedeckt. In letzter Zeit wurden meistens

Schieferplatten aus Asbest verwendet.

Erde

liegen

blieben. Man ließ dann die Ziegel an der Sohne trocknen,

wenn sie

einigermaßen fest waren wendete man sie, damit auch die untere

Seite

trocknen konnte. Nach genügender Trocknungszeit, in der Regel etwa

ein

Monat, verwendete man sie dann zum

Bau. Die Ziegel hatten eine Grösse von etwa 40 cm * 60 cm * 15 cm.

Es

gab

noch halbe Ziegel mit halber Breite. Nun baute man aus den fertigen

Ziegel Wände, als Mörtel wurde Lehm verwendet. Die

Außenwand hatte eine Stärke von etwa 60 cm. Die fertigen

Wände wurden

mit Lehm bestrichen, wobei im Innern des Hauses dem Lehm feiner Sand

und außen Strohschnipsel beigemischt wurden. Diese Lehmschicht

wurde bei Beschädigungen erneuert, sonst wäre der ganze Lehm

irgenwann

ganz vom Regenwasser ausgewaschen und die Wände würden

auseinander

fallen. Außerdem wurden die Wände jeden Frühjahr mit

Kreide oder Kalk

zu Dekorationzwecken geweißt. Die in der oberen Beschreibung

erwähnte

Bedeckung der Dächer bezieht sich auf die Zeit vor der

Übersiedlung

nach Kanada in 20-er Jahren. Kurz nach dem 2. Weltkrieg verwendete man

Stroh und Schilf vom Tock. Dann wurden die Dächer mit Dachpappe

(Pappe

getränkt mit Teer

oder Bitumen, rein oder mit Sand impregniert, auf Russisch Tol bzw.

Ruberoi genannt) gedeckt. In letzter Zeit wurden meistens

Schieferplatten aus Asbest verwendet. |

Abb.Das Haus meiner

Großeltern.

Gebaut in den 50-ern aus Lehmziegeln. Das Dach ist mit Schieferplatten

bedeckt. Das Photo wurde 1990 aufgenommen. Man sieht nur den hinteren

Teil des Hauses. Die Tür rechts ist der Haupteingang in das Haus,

während die Tür links in den Stall führt. Der Anbau ganz

links diente

zur Aufbewahrung von getrocknetem Kuhmist. |